从强者环伺到逆势崛起 嘉兴创新“密码”给温州揭示了什么?

浙江清华长三角研究院

扫码看视频《长三角追“新”记——乌镇之光超算中心背后看不见的“超越”》

秀洲区光伏产业。

从嘉善县钱家甸村向北步行,不到五分钟便能望见太浦河。泛着粼粼波光,水流缓缓穿过江浙沪三地交界点,标记出长三角版图的几何中心。

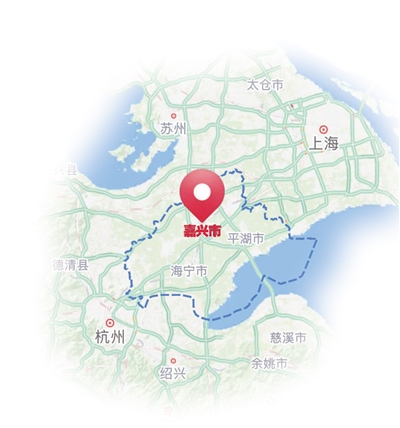

放眼整个长三角,太浦河面这一点,恰如嘉兴这座城市的倒影。论区位独特,嘉兴无出其右——两省一市交会之地,被上海、杭州、苏州经济实力“前三甲”城市环伺。

一边面临着被虹吸的压力,一边是优质资源持续溢出,如何在“夹缝”中突围,是嘉兴的必答题。

如今,这座陆域面积不到4000平方公里的“小”城,向“GDP万亿俱乐部”发起冲刺,力争2027年实现目标。底气与信心何在?嘉兴市政府工作报告透露出线索——

2023年创新指数排名全省第二、增幅全省第一;

企业研发机构数量、设置率均居全省第一;

全市研发投入强度3.5%、全省第二……

一组组数据,展现出禾城大地对科技创新的执着,以新质生产力塑造区域竞争力,支撑其加快打造长三角城市群重要中心城市。

怀着取经问道之心,“长三角‘新’探”采访团走进当地企业车间、产业园区、科创平台,寻找培育发展新质生产力经验启示,揭开实力破圈的“嘉兴密码”。

打造“10分钟光伏产业生态圈”

紧凑的车道、林立的工厂、矮小的行道树……透过车窗望去,秀洲区康和路的街景,与温州许多工业区别无二致。但就在这条2.6公里的马路两旁,集聚了十余家规上光伏企业,年产值超300亿元,每一米“身价”都超千万元,被当地人戏称为“最贵马路”。

沿着产业链寻找“龙头”,采访团抵达康和路南端的隆基绿能嘉兴基地。2023年,该基地成为世界经济论坛(WEF)认证的全球光伏行业首个“灯塔工厂”,以指引航向的海上灯塔寓意企业数字化、智能化顶尖水平。

“灯塔工厂”缘何花落嘉兴?背后是这座城市对光伏产业的眼光和定力。

近年来,随着新能源电动车、大数据、云计算等新业态发展,电力需求端发生结构性改变,更低碳廉价的可再生能源成为“香饽饽”。作为全国经济活力最发达的地区之一,长三角能源消耗量位居全国前列,新能源市场广阔。“双碳”背景下,长三角各地纷纷出台政策大力扶持光伏在内的新能源产业发展,嘉兴抢抓机遇率先布局——2012年,秀洲区被列为浙江省光伏“五位一体”创新综合试点,嘉兴至此锚定光伏发电分布式应用赛道开启追“光”之路,致力构建完备的产业链体系。

“我们以本土链主企业为磁场,打造‘10分钟光伏产业生态圈’。”嘉兴高新区管委会相关负责人告诉记者,目前产业链上游引入了以隆基、阿特斯为代表的电池片及组件企业,产业链中游有本地培育的光伏玻璃龙头福莱特为代表的光伏辅料企业,产业链下游有伟巴斯特新能源、川禾新材料等大规模储能系统及配套企业,还引入了鉴衡光伏检测、新耀云平台等光伏全产业链检测技术平台。

从一路之隔的福莱特订购光伏玻璃;光伏焊带是从800米外的浙江川禾新材料有限公司运输……在隆基绿能嘉兴基地的供应链里,65%的采购通过“附近的人”实现,使这里成为隆基绿能所有生产基地中成本最低的一个。

物流方面,身处江浙沪“包邮区”腹地的嘉兴,与苏州、杭州、上海、宁波紧密相连。源源不断的集装箱货物在“家门口”就能发往国内地区或是运往港口出海,进一步支撑了光伏产业快速发展。

把创新之花“栽”进产业土壤

站在清华创新大厦往南远眺,不到两公里内,层层叠叠集聚了70多幢研究楼,仿若一片科创雨林。难以想象的是,2003年这里仍是一片阡陌交通、鸡犬相闻之景。

依托嘉兴区位优势,浙江清华长三角研究院在这片土地“生根发芽”,开创国内省校(院地)合作模式先河,推动数以万计的科研成果走出“象牙塔”、扎根长三角、赋能产业链。

嘉兴市温州商会常务副会长、艾力斯特健康科技有限公司董事长周玲卫对此感触颇深。“2006年,企业正值发展壮大的关键时期,但专利受制于人、关键部件被国外卡住,拳头产品的研发一度搁浅。”在朋友推荐下,周玲卫联系长三院先进制造所寻求合作,促成双方第一笔“科研订单”。

经过多次结构分析、模拟实验、数据推算,一把按摩椅的最优旋转角度生成,让艾力斯特解锁了研发3D智能机械手的密码,一举突破国外技术垄断,跃升至行业“天花板”。从那起,艾力斯特与长三院开启长达18年的双向奔赴,依靠后者技术支撑不断迭代产品,生产的按摩椅越来越“聪明”,成为杭州亚运会官方指定按摩器材。今年,双方还成立iRest健康生态链智能技术研发中心,致力行业前沿技术开发应用。

这是浙江清华长三角研究院面向市场需求,以科技创新服务产业的一个缩影。近年来,长三院围绕重点行业与区域特色产业,孵化培育科技企业1000余家,其中上市企业或并购90余家、规模超百亿企业20余家。

另一方面,原创性创新成果的顺利转化,同样需要完备的产业链作为“试验田”。致力攻关氢能源汽车动力等课题,长三院绿色出行研究中心副主任杨祖勇选择将团队驻扎嘉兴,看中的正是“接沪连杭近苏”的区位优势。“以研发步骤为例,氢能汽车的数字化开发在嘉兴,数字化测试在上海,零件采购在南京、镇江、芜湖、宁波、湖州,最后再回到嘉兴做试组装。”杨祖勇表示,长三角如同一个默契配合的大工厂,中心80%的研发和实验需求都可以在这里完成。

服务在长三角,受惠于长三角。越来越多科创平台与嘉兴书写着共生共荣的故事。北京理工大学长三角研究院、浙江大学长三角智慧绿洲创新中心、南湖实验室、乌镇实验室……目前,嘉兴全市入库培育44家政府共建类新型研发机构,累计获批省级以上科研项目600多项,国家自然科学基金项目依托单位6个。

“触网”十年孕育小镇蝶变

采访团抵达乌镇时恰逢雨天,湿漉漉的青瓦白墙,更添几抹烟雨江南风韵。景区入口不远处,身着汉服的游人停步,在2023年世界互联网大会乌镇峰会万国旗处合影。

古韵今风交相辉映,折射出乌镇跨越时空的魅力。

这座静谧小镇,连续十年举办世界互联网大会乌镇峰会,成为中国互联网行业与世界交流的重要窗口,让世界在长三角看见中国构建网络空间命运共同体的责任与担当。

走在古色古香的街头,“萝卜快跑”无人驾驶车辆、提供线上诊疗的互联网医院、调控车流的绿波带应接不暇,勾画出数字技术融入小镇生活的实景。

站在产业视角,一年一度的“华山论剑”,吸引全球互联网精英跨山越海而来,带着顶尖资源与重大机遇,与乌镇擦出别样火花。据统计,首届乌镇峰会举办时,乌镇与数字经济相关的企业只有12家,如今已经超过1200家。依托峰会红利释放,桐乡市数字经济核心产业总量实现了从51亿元到268亿元的大幅跃升。

乘着峰会的东风,重大算力设施落子布局——“乌镇之光”超算中心落户于古镇南面、京杭运河北岸,去年正式纳入国家超算中心序列,理论峰值可达每秒18亿亿次计算,相当于全国14亿人每人每秒进行1次运算,不眠不休连续算上4年,算力水平进入全球前十。“我们为杭州亚运会期间的大气环境监测和预报提供算力服务,将预报的精度从16平方公里缩小至1平方公里,确保每个体育场馆都精准预报。”超算中心运营负责人姜俊平表示,“乌镇之光”立足浙江服务辐射全国,已经有超15000个注册用户,业务涉及城市治理、产业创新、教育科研等。

“乌镇素有‘中国最后的枕水人家’之称,温暖朴实的特质,根植于勤善和美的嘉兴文化。”作为土生土长的乌镇人,董潇2015年入职桐乡市世界互联网大会承办工作委员会,连续9年亲历峰会承办工作。他认为,地域文化中开放包容的精神,是吸引世界互联网关注乌镇的重要原因,也是乌镇成功办会十年的重要力量。

离开乌镇那天,恰逢木心文学作品《上海赋》为题的特展开展。这位从乌镇走出的诗人,曾写下“从前的日色变得慢,车、马、邮件都慢”,词句像极了古镇外在观感。十年乌镇峰会,又让小镇的内核在科技流变中快速迭代。慢与快的融合变奏中,乌镇正规划建设“国际互联网小镇”,力求借“网”再攀新高峰。

来源:温州日报

原标题:从强者环伺到逆势崛起 嘉兴创新“密码”给温州揭示了什么?

记者:杨世朋 郑序 缪眎眎 尤豆豆 陈耸 李展翔

本文转自:温州新闻网 66wz.com

为你推荐

-

开展新能源商用车深度合作 由吉利合资的“吉星汽车”在温揭牌

温州财经06-07

-

打响“长三角民营企业家培训在温州”品牌 长三角民营企业家研修基地落户温州

温州财经06-06

-

芜湖新“汽”派让温州看到什么?

温州财经06-06

-

在长三角,寻找温州的“地瓜”藤蔓

温州财经06-06

-

年内A股公司发布964单回购计划 已超去年全年

温州财经06-06

-

长三角“重磅会议”在温召开 这场大会大有看头

温州财经06-05

-

企业老板为何涌入台前争做“网红”

温州财经06-05

-

这场长三角一体化的重磅级会议,为何在温州举办?

温州财经06-05

-

以先行之姿,不断谱写长三角一体化发展新篇章

温州财经06-05

-

温州从“创业之都”向“创新之城”跃升

温州财经06-05